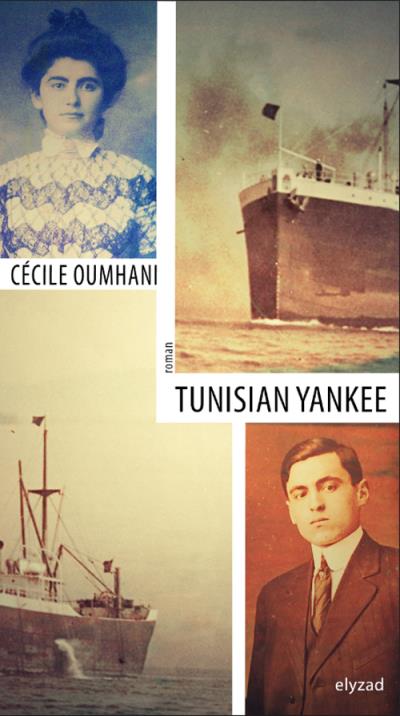

Dans le roman Tunisian Yankee (éditions Elyzad, 2016), Cécile Oumhani nous emmène sur les pas d’un jeune « indigène » en quête de liberté. Un destin tragique.

Cécile Oumhani, poétesse franco-tunisienne est une passionnée des mots, attachée au mélange des cultures qui l’ont forgées se retourne du côté de la Tunisie.

Alice Dubois (The Dissident, partenaire du Zéphyr) : Vous situez votre récit au début du XXe siècle, vingt ans à peine après l’instauration du protectorat français en Tunisie. Pourquoi avoir choisi cette période historique ?

Cécile Oumhani : J’ai écrit ce roman après la révolution tunisienne de 2011. De tels événements changent non seulement une société mais aussi la conscience que l’on a de l’histoire. Ils sont une véritable onde de choc qui bouscule en profondeur, qui remet en perspective et redéfinit toutes sortes de choses, sans qu’on s’en aperçoive immédiatement.

On a à cette époque fait des rapprochements avec les émeutes du Djellaz qui avaient éclaté en novembre 1911, exactement un siècle auparavant. D’autres événements revenaient aussi sur le devant de la scène, comme si la mémoire des dissidences et des combats du passé était ravivée par ce qui venait de se produire. Et s’est imposé à moi le projet d’un roman où l’histoire aurait une place importante et où je sortirais de la dimension beaucoup plus intimiste de mes précédents romans.

Votre personnage, le jeune Daoud, est alors coincé entre deux dominations, celle d’un père autoritaire et taciturne et celle toute aussi pressante du protectorat français, que vous décrivez sans fard, levant le voile sur le quotidien des « indigènes » de la France…

Daoud appartient à une génération nouvelle. Il est contemporain du collège Sadiki fondé dès 1875, quelques années avant le protectorat français. Ce lycée répondait à un besoin de renouveau et de modernité, à travers l’enseignement des sciences, ainsi qu’une ouverture vers l’ailleurs, puisqu’on y enseignait aussi les langues étrangères.

Comme les jeunes gens qui fréquentaient ce lycée, Daoud est assoiffé de découvertes, puisqu’il est passionné de cinématographe, de vols en ballons et rêve de pouvoir voyager. Son père incarne une autorité patriarcale qui ne conçoit pas que l’on puisse avoir d’aspirations ni de destin personnel. Il attend de son fils qu’il se conforme à la vie qu’il a prévue pour lui.

Il n’a pas hésité à le priver jusqu’au souvenir de sa mère, interdisant que son nom soit évoqué à la maison. Au même moment, les jeunes Tunisiens qui ont pu poursuivre un peu leurs études se voient barrer la route dans leurs projets. Le protectorat les assigne à des emplois subalternes et leur oppose mépris et condescendance. En 1906, la révolte des Fraichiches éclate à Thala, dans la région qui sera le berceau de la révolution tunisienne en 2011.

Des paysans privés de leurs terres, affamés, soumis aux exactions d’un colon, sans avoir pu obtenir justice, se soulèvent. Daoud assiste à leur procès à Sousse et y découvre la cruauté d’une réalité que ni lui ni ses amis n’ont côtoyée dans la capitale. Daoud ne voit aucune issue, ni chez lui ni à l’extérieur. Seul le hasard d’une rencontre avec Berenski, un voyageur venu de Russie, lui permettra d’entrevoir d’autres espaces. Le regard qu’il porte sur le monde est différent. C’est cet homme qui lui fera prendre conscience de ce qu’il peut faire de sa vie, malgré toutes les pesanteurs de la société où il vit.

___________________________________________________________________________<Ne ratez rien de l'actualité du Zéphyr

___________________________________________________________________________

Cette histoire commune entre la France et la Tunisie et plus particulièrement cette période charnière est-elle encore un sujet tabou de part et d’autre de la Méditerranée ?

J’ai pu constater que, depuis 2011, des événements majeurs de l’histoire de la Tunisie sont largement évoqués, notamment dans la presse, alors qu’ils ne l’étaient pas auparavant. Je ne pense pas qu’il y ait de tabou dans la Tunisie d’aujourd’hui, à parler de cette histoire, au contraire. On m’a fait par ailleurs remarquer dans des interviews qu’il y avait eu peu de romans écrits concernant cette période et je crois que c’est vrai. J’ai pu en revanche lire des ouvrages et des articles d’historiens. Le roman de Hedi Kaddour, Les prépondérants, se déroule dans les années 1920 sous le protectorat.

Menacé, Daoud décide de fuir, animé par un désir de vivre et une soif de liberté. Vous écrivez : « Il a tellement l’impression de n’être qu’un fuyard (…) Oui, il s’en va, chassé de chez lui. Pour sauver sa liberté. » Un choix de l’exil inéluctable ?

Daoud cherche à échapper aux cadres que lui impose son père en même temps qu’au protectorat. Il rêve depuis longtemps de partir à la découverte du monde, sans avoir pu le faire, si ce n’est un bref voyage à Palerme où il avait espéré retrouver la femme qu’il aimait. Puis les émeutes du Djellaz éclatent et au moment où il se trouve impliqué dans le mouvement nationaliste naissant, il n’éprouve plus le même désir de partir.

Ironiquement, c’est alors qu’il doit le faire, pour échapper à une probable arrestation. Ce qu’il avait eu tant envie de faire sans le réaliser est devenu une nécessité, alors que l’idée de départ n’a plus la saveur qu’elle avait autrefois pour lui. Si on se penche sur ce qui s’est effectivement passé dans les mois qui ont suivi ces événements, des gens ont été emprisonnés, d’autres ont été exilés, à Istanbul notamment.

Pourquoi le faire aller jusqu’à Ellis Island ?

Je voulais que mon personnage ne se déplace pas de la Tunisie vers la France. Cela n’aurait eu guère de sens, surtout au vu de ce qui venait de se passer et qu’il devait fuir. Mes précédents romans ont mis en scène des personnages qui partaient vers la France ou bien cherchaient à revenir vers la Tunisie. J’avais envie que Daoud voyage ailleurs et autrement que du sud vers le nord.

Il m’importait qu’il croise sur le chemin de sa migration d’autres voyageurs, issus d’autres horizons que la Tunisie. Sur les bateaux qui partaient de Naples, par exemple, il y avait des gens venus d’Italie, mais aussi d’autres pays de la rive nord de la Méditerranée. D’Europe s’en allaient à l’époque des centaines de milliers de migrants, en quête d’une vie meilleure. La soif de liberté et de dignité n’appartenait pas qu’au sud de la Méditerranée. Les gens de la rive nord ont aussi fui la misère, l’oppression et les persécutions.

Les passagers de première ou de seconde classe n’étaient pas soumis aux formalités d’Ellis Island. Ceux qui voyageaient dans les conditions les plus difficiles, sur l’entrepont, devaient subir cette épreuve, alors que les autres voyageurs se rendaient directement à New York. Ellis Island est un lieu dont la charge symbolique et émotionnelle reste très forte. Il est associé aux angoisses et aux souffrances de ces gens qui, parvenus au seuil de leur rêve après tout un périple et de nombreux sacrifices, ne savaient pas s’ils seraient admis ou non sur le sol américain.

Ne ratez rien de l'actualité du Zéphyr

On a beaucoup parlé de familles qui ont été séparées, de certaines personnes qui ont été renvoyées en Europe ou d’autres qui se sont suicidées plutôt que de devoir repartir. Placer Ellis Island sur le parcours de Daoud était une façon de donner une résonance plus ample à son voyage, en le plongeant dans la masse de tous ceux qui étaient en quête d’une vie nouvelle. La trajectoire de Daoud se situe ainsi à l’intérieur de l’humain et de l’universel.

Là-bas, au cœur de Little Syria, ce quartier new-yorkais aujourd’hui disparu, Daoud découvre une communauté d’intellectuels et de penseurs, il y croise la poésie de Khalil Gibran et prend conscience qu’ « il n’est pas le seul à éprouver ce qui l’a porté à l’autre bout du monde ». Que reste-t-il aujourd’hui de cette histoire tunisienne et plus largement ottomane, ancrée sur le sol américain ?

Les habitants de Little Syria venaient essentiellement d’une région qui comprend la Syrie et le Liban d’aujourd’hui. Ils fuyaient l’oppression de l’empire ottoman. Ils commençaient souvent comme colporteurs, puis ouvraient des boutiques, dès que leurs conditions de vie s’amélioraient. Ce quartier était relativement prospère, par rapport à d’autres de Manhattan, dans le Lower East Side, là où le quotidien était extrêmement difficile.

À Little Syria, à l’époque où arrive Daoud, il y a aussi une grande effervescence culturelle. De nombreux journaux en langue arabe y paraissent. En 1911, Ameen Rihani y publie The Book of Khalid, le premier roman arabe américain en langue anglaise. Khalil Gibran quitte Boston, où il vivait après avoir quitté le Liban, pour s’installer à New York. Il y fonde bientôt la première association d’écrivains arabes américains.

Le quartier de Little Syria a été détruit après la Deuxième Guerre mondiale, pour être remplacé par des gratte-ciels. C’est tout près de là que seront construites les Twin Towers. Il ne reste aujourd’hui presque rien de Little Syria, hormis deux immeubles et une ancienne église maronite aujourd’hui transformée en café, eux-mêmes menacés par la pression immobilière. Les descendants des habitants de Washington Street sont très nostalgiques de la mémoire de ce quartier. Ils ont l’impression que leur histoire a été passée sous silence et ils s’efforcent de rassembler objets et témoignages.

Il y a aux Etats-Unis une exposition itinérante sur Little Syria. Elle a été montrée tout récemment au musée d’Ellis Island. Après la parution de mon roman, j’ai été contactée par l’association de sauvegarde de Washington Street. Ils ont célébré en 2011 le centenaire d’Ameen Rihani. Ils sont en train de lancer le projet d’un monument en mémoire des écrivains de ce quartier. Le contexte des États-Unis après les élections de novembre les pousse encore davantage à poursuivre ce travail de mémoire.

Pris dans les filets de la grande histoire, Daoud, voulant fuir l’oppression française se retrouvera en 1918 sur un champ de bataille dans la région de l’Oise, soldat anonyme parmi tant d’autres dans les rangs de l’armée américaine Fraichement entrée dans la Grande Guerre. Un retour en sol français qui résonne comme une fatalité. Il y a là quelque chose de tragique, au sens grec, dans le destin de Daoud…

Oui, son destin est tragique, comme l’a été celui des millions de gens qui ont perdu la vie dans cette guerre. Je voulais rappeler à travers lui, toute cette génération qui a été fauchée dans des conditions absolument atroces, sans que ces jeunes aient eu le temps de laisser éclore leur vie, leurs désirs, leurs projets. Il suffit de marcher dans un de ces cimetières de la première guerre et de regarder les dates sur chacune de ces tombes.

Daoud est rattrapé, comme tant d’autres avec lui, par une machine de mort qui le dépasse et où il n’a pas son mot à dire, pas plus que ses frères d’infortune. Il a franchi l’Atlantique et l’épreuve d’Ellis Island, à la recherche du bonheur avec sa compagne Elena. D’autres forces, aveugles à l’être humain qu’il est, l’obligent à faire le chemin en sens inverse pour le précipiter dans l’immense tuerie qui est en cours.

Votre roman soulève aussi la question de l’identité, Daoud « l’indigène » étant partout où il ira, considéré comme « l’Arabe ». Un concept que lui-même a du mal à définir…

Lors de son premier voyage hors de Tunisie, il s’entretient avec un client de son père. Mais il ne retrouve pas chez lui le regard empreint d’ouverture qui était celui de Berenski. Celui-ci s’intéressait à l’être humain qui se trouvait en face de lui, lui posait des questions sur sa vie, ce qu’il aimait, ce qu’il n’aimait pas, comme personne ne l’avait encore fait auparavant, ni son père, ni les colons. Berenski s’excuse presque de ne savoir parler que l’urdu et le persan, mais pas l’arabe. Le client du père de Daoud est à l’affût d’exotisme et pour lui, Daoud doit correspondre à l’idée que cet homme se fait de « l’Arabe ».

Daoud est profondément agacé par son discours et c’est avec ironie qu’il se demande ce que c’est qu’un Arabe. Il est le personnage central de Tunisian Yankee, titre qui fait d’emblée référence à la question de l’identité et remet en question l’idée que celle-ci serait monolithique. Daoud le Tunisien devient Dawood l’Arabe américain, une fois qu’il s’installe en Amérique. En même temps, il continue d’entendre au fond de lui la langue arabe, ainsi que la voix de Mouldia, l’ancienne esclave, enlevée autrefois en Afrique subsaharienne avec ses souvenirs et ses blessures.

Et l’Amérique ne représente pas davantage un apport qui se réduirait à la seule culture anglo-saxonne. Il y aime Elena et, en l’aimant, il rencontre la part italienne de cette femme, comme lui devenue américaine. Je crois que nos identités se définissent et se redéfinissent au fil des rencontres et des traversées qui marquent notre vie. Elles sont faites de ce qui nous est transmis par ceux qui nous ont précédés, mais portent aussi l’empreinte de ceux que nous rencontrons et avec qui nous vivons au présent.

En France le discours politique sur la colonisation change de visage au gré des élections. François Hollande avait hésité dès son élection en 2012 à « demander pardon », Emmanuel Macron assène quant à lui qu’il faut « arrêter de s’excuser », le sujet ayant un poids particulier en période présidentielle. Que pensez-vous de ce débat autour du pardon national ? Le repentir peut-il être le ciment d’une nouvelle histoire commune ?

Il me semble que le travail de mémoire est indispensable pour que puisse se construire une nouvelle histoire commune. On ne peut pas avancer en passant sous silence, voire en niant les pages sombres de l’histoire. On ne peut ni avancer ensemble ni même avancer seul. C’est essentiel, si l’on pense aux descendants des colonisés qui vivent avec le souvenir de ces blessures. Mais ce l’est aussi si l’on se place du seul point de vue des descendants des colonisateurs.

La conscience que l’on a du passé détermine aussi le regard qu’on a sur soi-même et ce que l’on est. On ne peut construire d’avenir sans une pleine reconnaissance de faits historiques qui resteraient occultés. Les Allemands ont beaucoup œuvré dans ce sens en s’efforçant d’affronter le passé du nazisme et de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense qu’ils se sont grandis en le faisant.

Cent ans après le départ de Daoud sur les routes de l’exil, la jeunesse tunisienne se soulève et les printemps arabes de 2010 bousculent notamment l’échiquier politique du Maghreb. Quel regard portez-vous sur la jeunesse tunisienne actuelle qui tente à son tour d’écrire sa propre histoire ?

Ce mois-ci est le sixième anniversaire de la révolution tunisienne. La liberté d’expression existe désormais en Tunisie. Une nouvelle constitution a été écrite et adoptée. Des élections ont eu lieu. Certes des problèmes importants restent à résoudre et de nombreuses revendications continuent de se faire entendre par des mouvements sociaux dans un contexte économique très difficile, où le chômage reste élevé. Mais je crois que le printemps arabe continue son chemin en Tunisie, en dépit de toutes ces difficultés et des déceptions que peuvent éprouver les gens.

Ce qui est douloureux, c’est ce décalage entre l’urgence qu’éprouvent les individus de voir un vrai changement s’installer et le temps historique, où les choses se font sur parfois plusieurs dizaines d’années. Il s’est écoulé presque un demi-siècle entre la naissance du journal des Jeunes Tunisiens en 1907 et l’indépendance de la Tunisie en 1956.

Vous évoquez les soulèvements populaires tunisiens de 1910 et la répression sanglante du gouvernement français, le mouvement « Jeunes Tunisiens » qui en est alors à ses balbutiements, l’épisode du soulèvement des Fraichiches et de leur procès, ces nomades qui se sont battus pour l’immatriculation des « terres sacrées ». Une histoire des vaincus dont la Tunisie a été dépossédée ?

Le mouvement des Jeunes Tunisiens, d’esprit réformateur, se forme en même temps qu’est créé le journal Le Tunisien en 1907. Le soulèvement des Fraichiches a lieu à la même époque. Il est suivi en 1911 par l’affaire du Djellaz. Il s’agit d’un cimetière où étaient enterrées les grandes figures de l’histoire de la Tunisie et c’était une terre sacrée. Quand la municipalité de Tunis dépose une demande d’enregistrement de cette terre sacrée du Djellaz, la population se soulève et des émeutes éclatent. Les historiens ont toujours eu connaissance de ces événements.

On en parlait en Tunisie même avant 2011, pour souligner leur place dans l’histoire de l’indépendance du pays et de la lutte contre le colonialisme. En revanche, je crois que les choses étaient abordées différemment. Leur dimension symbolique, ce que cette histoire dit de la force des dissidences et des mouvements sociaux qui finissent par venir à bout d’un oppresseur, cela n’était évidemment pas mis en valeur du temps de la dictature.

Lire aussi : le portrait de Mohamed Aboutrika, pharaon du football égyptien, devenu dissident politique.

Tout cela a été évoqué différemment après la révolution, époque à laquelle les gens ont fait des rapprochements entre ce qui venait de se produire et un passé plus lointain, celui où d’autres vaincus s’étaient soulevés contre leurs oppresseurs. Mais je ne suis pas historienne, même si j’ai donné une place importante à l’histoire dans ce roman. / Alice Dubois (The Dissident, partenaire du Zéphyr)