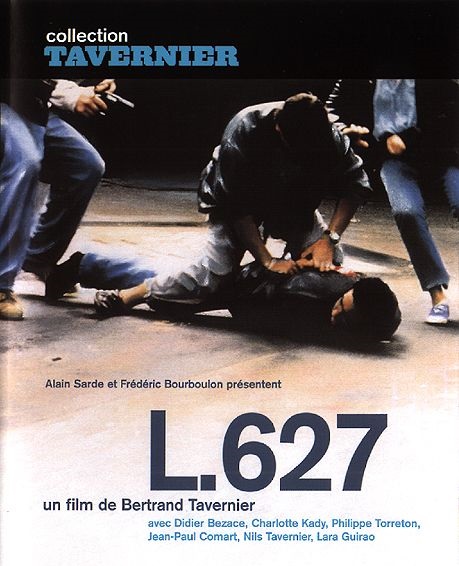

Ancien flic devenu scénariste, Michel Alexandre a travaillé avec Tavernier, Téchiné et Corneau. Ses films, notamment L.627, ont explosé les codes du polar français. Il nous raconte son passage du grand banditisme au grand écran.

Mis à jour 25/3/2021: on a appris la mort de Bertrand Tavernier, à l’âge de 79 ans.

On imagine un cambrioleur entrer dans la maison de Michel Alexandre, et en ressortir aussi sec. »Merde, c’t’un flic ! » Posters, mugs, magnets, bouquins, képis… L’univers du scénariste est parsemé de petits cailloux qui le ramènent toujours à sa première maison, le 36 quai des Orfèvres. Au mur, deux photos de jeunesse, aux côtés de Bertrand Tavernier, sur le tournage de L. 627, son acte de naissance cinématographique. « Avec ma tignasse, on m’appelait Serpico ! », s’amuse le maître des lieux.

« C’était la belle époque de la police !«

Sur le chemin de Michel Alexandre, on croise souvent le hasard. Jusque dans son choix d’entrer dans la police, en 1976. « Mon père étant polytechnicien, je devais être polytechnicien. C’était ça, ou pharmacie. Mon frère et ma sœur sont devenus pharmaciens. Moi, vendre des petites boîtes, ce n’est pas mon truc. Alors je suis parti à l’armée, en Allemagne. Et, là, on pouvait passer le concours d’enquêteur de police. Je me suis dit : »Ça va me faire manger les six premiers mois. » Et puis, au lieu de faire six mois, j’ai fait 16 ans ! C’était la belle époque de la police ! » soupire-t-il, avant de le prouver d’une anecdote, rappelant une scène de L. 627.

« Je me souviens d’un patron, un commissaire divisionnaire qui avait démarré gardien de la paix. Le mec savait ce qu’on faisait. Quand on était en planque, il passait en pleine nuit avec des gâteaux qu’avait préparés sa femme. C’était le taulier, mais c’était un ami. Un jour, on part dans la 17ème, un forcené tirait avec un riot gun dans une cage d’escalier. On arrive, je dis : « On y va. » Le patron me dit : « Non, c’est moi le patron, c’est moi qui passe en premier. » Un taulier qui dit ça, c’est l’admiration. »

« Un jour, j’ai croisé Bertrand Tavernier, et il m’a proposé de faire un film »

En 1991, Bertrand Tavernier et son producteur s’intéressent à lui. « À l’époque, j’étais « consultant technique » sur les films policiers, je m’assurais que tout soit bien réaliste. Et sur le film Sale comme un Ange, de Catherine Breillat, j’ai rencontré le fils de Tavernier – Nils – qui a parlé de moi à son père. C’est une histoire d’opportunités. »

Très vite, le réalisateur du Juge et l’assassin lui propose d’écrire un film. « Je lui ai répondu : « Je ne sais pas écrire, à part des rapports d’enquête. » Mais ils ont tellement insisté que j’ai écrit L. 627, sans savoir trop ce que j’écrivais. J’ai écrit ma vie. L. 627 et Le Cousin sont des films totalement autobiographiques. Simplement, au lieu d’écrire « Je », j’ai créé Lucien Marguet, qui est d’ailleurs le nom de mon grand-père. J’ai écrit au jour le jour. »

« D’abord, un scénario dialogué de 500 pages. Puis, avec Bertrand Tavernier, on a coupé, pour en faire un beau bébé de 2h20. On s’attendait pas au succès de ce film. Il y a eu des grosses polémiques à la sortie. Et je n’avais pas demandé l’autorisation à l’administration. Paul Quilès, alors ministre de l’Intérieur, a dit que c’était une attaque contre le gouvernement. Mais, j’avais juste montré comment on fait de la PJ au jour le jour. Et ce film a fait la Une des journaux, je me souviens de Libération, du Parisien.

Le film y occupait les pages culture et société en même temps. C’était assez extraordinaire. Ma nomination aux Césars m’a ouvert toutes les portes. Ça m’a permis, très vite, d’écrire des bouquins, une série télé, Les Voleurs avec André Téchiné, puis Le Cousin. Ça va très vite. On est banckable un an, et après on ne l’est plus. Maintenant ça fait 26 ans que j’écris. J’ai fait mon trou dans les boîtes de prod’. »

Avec Bertrand Tavernier, sur le tournage de L. 627 – collection personnelle du scénariste

<Ne ratez rien de l'actualité du Zéphyr

___________________________________________________________________________

« C’est une version cheap de La croisière s’amuse !«

Pour la série Camping Paradis, il saute du coq – ou plutôt du poulet – à la comédie. Encore un hasard qu’il a su saisir au bond. « Jean-Luc Azoulay, le producteur, m’a proposé d’écrire une série pour Vincent Lagaf, qui a, comme moi, une maison à Cavalaire-sur-Mer. Je déjeune avec Vincent au resto. Il me dit qu’il veut faire James Bond. Mais le patron de la fiction de TF1 ne veut pas entendre parler de ça. Alors, je réfléchis un peu et je crée Camping Paradis. Mais je ne suis pas un génie !

Camping Paradis, c’est La croisière s’amuse ! C’est un lieu fermé, avec un commandant et son équipage. Tous les trois ou quatre épisodes, de nouveaux personnages entrent, et ça fait des histoires. Alors, comme on n’a pas les moyens de créer un navire et tout le bordel, on a fait un camping. C’était moins cher. C’est une version cheap de La croisière s’amuse. Et puis, quand, pour des raisons de production, Vincent Lagaf n’a pas pu tourner, on a fait un nouveau casting dont Laurent Ournac est sorti tête d’affiche. »

« J’aime mettre en valeur les flics. J’ai un respect pour ces gens qui mouillent la chemise, risquent leur vie, ne sont pas aimés. On écoute, on planque, on voit les gens. Et ça, je le retranscris dans mes films. Et puis – vachement important ! – le flic travaille en groupe. Pendant très longtemps, on a vu des flics solitaires ou à deux. Mais dans L.627, j’ai voulu montrer que les flics travaillaient en groupe. Quelque part, leur famille, c’est le groupe, parce qu’on passe 20 heures sur 24 avec ses collègues. »

La vie sociale du braqueur

« Ce qui m’a toujours attiré dans ma carrière de flic – j’ai fait beaucoup de bracos – c’est que les malfaiteurs, ils ont une vie sociale. On arrête pas des boîtes de conserve, on arrête des êtres humains. Le mec, le matin, on le voit pendant nos planques et nos filatures. On le voit sortir, amener la gamine à la maternelle, le gamin à l’école primaire, à 11 heures, il sort avec Madame aller faire ses courses à Intermarché, et à 14 heures, il va au café rencontrer des mecs pour préparer son braquage. Et puis, au bout de trois semaines, ils vont au braco, ils prennent leur calibre, comme nous on va au boulot tous les matins.

C’est leur job. En revanche, le jour du braquage, on a souvent une impression bizarre, on se dit : « Tiens, aujourd’hui, il n’emmène pas les filles… » Mais le braqueur a une vie sociale, et une femme. Y compris le dealer de cité, le caïd, qui a une mère – qui parfois cache la drogue et l’argent – des copines. C’est souvent grâce aux femmes qu’ils se font avoir. En cavale, ils veulent très vite avoir des nouvelles de leurs femmes, de leur maîtresse, de leurs enfants. Un truc qui marche bien, c’est qu’une fois sur deux, le mec en cavale dépose des fleurs sur la tombe de ses parents à la date anniversaire ! On a beau être malfaiteur, on pense à ses parents qui sont morts. Ces mecs ont une vie sociale. Ce n’est pas des machines. »

« Alors oui, le flic de maintenant n’est plus celui des années 80 et le voyou non plus. Mais, finalement, le truand, il n’a pas tellement évolué avec le temps. Les méthodes ont évolué, plutôt. Si on prend tous les polars des cinquante dernières années, maintenant avec les techniques de police scientifique… ils sont résolus en dix minutes ! Alors on triche un peu ! Si on peut avoir la réponse de concordance de l’ADN en 24 heures, dans le polar, on va faire apparaître le résultat quand il faut. Parce qu’il faut tenir la dramaturgie. Vous saviez qu’après le 11 Septembre, le gouvernement américain a rassemblé tous les scénaristes Hollywood pour leur demander d’imaginer les attentats les plus dramatiques pour qu’on puisse y faire face ? On n’ira jamais au bout du polar. »

Le polar est toujours noir

« Le polar est toujours noir. Vous prenez le polar coréen, français, américain, vous avez toujours un flic, on l’appelle « le bon » et puis les méchants en face. Ce schéma est universel, ce qui permet d’ailleurs au producteur de vendre les droits plus facilement à l’étranger. Il y a toujours des ambiances, des atmosphères inquiétantes, la nuit, avec le sol mouillé où les lumières des lampadaires se reflètent. On retrouve ça partout. Le soleil est réservé pour la comédie, le feel good. Le noir, c’est ça, l’enveloppe du polar. Après, dans les personnages, on peut jouer sur les couleurs : choisir un flic et un méchant noir, ou inverser, avec un flic borderline et un méchant solaire. »

« En revanche, les chaînes des télé préfèrent des polars assez lumineux. Les diffuseurs de pubs ne veulent pas plomber le moral du travailleur qui a bossé huit heures à l’usine par un polar noir. S’il veut du polar noir, il va sur Canal, qui a une ligne qui se démarque. En télé, le polar est plus sympa, il y a un enjeu social. On fait de très belles séries policières, mais gentilles. On a toujours peur, en France, de la violence des formats américains, de la violence dans les dialogues, dans les arrestations. C’est pas bien, ça pourrait créer la polémique. Je me rappelle du scandale d’un épisode du Commissaire Moulin où le flic se venge en faisant tuer le meurtrier par son indic. Ça avait fait tout un scandale. Par contre, au ciné, on est libre. »

Georges Simenon en 1957

« Moi je suis un ouvrier du scénario »

« Quand j’ai démarré, Bertrand Tavernier m’a ramené 22 VHS de polars américains. « 22 vl’a les flics », il a dit. « Regarde ça, tu vas comprendre. » J’ai regardé les films et, en effet, très vite, on comprend la méthode : introduction, acte 1, acte 2, acte 3, conclusion, avec des points de retournement très forts. Bon. C’est la méthode américaine. C’est vieux comme le monde. Les polars américains sont tous construits sur la même structure, et ça marche très bien ! Moi je suis un ouvrier du scénario, j’applique la méthode, qui fonctionne jusqu’à présent.

Le but, c’est de faire tenir le spectateur 1h40 sur une seule question : « Est-ce que le gentil flic va arrêter le méchant méchant ? » Alors, le méchant s’échappe, la femme du gentil flic le quitte, il faut créer des conflits, des enjeux. Quand on a appris la dramaturgie, on peut tout écrire. Maintenant, j’écris aussi bien du polar, comme la série Léo Matteï, que de la comédie avec Camping Paradis. Mais il n’y a pas de recette miracle ; s’il y avait une, on serait tous au Panthéon. Ah ! Si tout ce que j’avais écrit avait été tourné et diffusé, je serai aux Bahamas avec un cocktail sur la plage ! On ne sait jamais si ça va marcher. Tout est au feeling. »

« Je dis souvent : Mettez-moi les ingrédients sur la table et je vais vous faire le meilleur des gâteaux«

Une fois son le scénar’ écrit, encore faut-il le vendre aux producteurs. Et ça aussi, c’est tout un art ! « On pitche en dix feuillets le concept. Faut être original tout en répondant aux lignes éditoriales de la chaîne. Il faut arriver à convaincre le directeur de chaîne qu’on a la bonne idée. De temps en temps, ça matche, c’est le jackpot, on a les trois cerises ! Moi je dis souvent : mettez-moi les ingrédients sur la table, et je vais vous faire le meilleur des gâteaux. Par exemple, actuellement faut des femmes. Bah, on met des femmes ! Et puis, faut savoir si on va faire un film à 3 ou 6 millions. Ce n’est pas la peine de faire un scénar’ qui va coûter 9 !

Il faut avoir ces paramètres. Et penser au public en face. À la télé, on a un audimat minute par minute. On sait qu’on a perdu un quart de l’audience à la minute 14. Pourquoi ? Trop chiant, trop violent ? On ne sait jamais si ça va marcher ou pas. C’est une alchimie qui fait qu’on ne le sait que le lendemain de la sortie du film. Si les gens sont là ou pas. Avant, on réglait les contrats au café du coin. Maintenant, il ne faut plus se battre. C’est très dur. Les diffuseurs m’ont renvoyé, à Olivier Marchal et à moi, un projet barré au stylo rouge « NON, NUL, PAS CRÉDIBLE ». Pas crédible ? Olivier et moi, on a 50 ans de police à nous deux. Mais ce n’est pas grave ! »

Lire aussi : Charlie, l’actrice qui dit fuck aux pervers du cinoche

Pour conclure, Michel Alexandre évoque son prochain projet, aux antipodes des films policiers : une comédie musicale. Sa seconde passion, depuis qu’il a découvert Broadway, il y a vingt ans. Bref, Michel Alexandre sait tout faire ! « Les seules choses que je ne sais pas écrire sont les films ‘prise de tête’. Je suis quelqu’un de la rue, j’suis un flic. Moi, j’suis du cinéma populaire. » / Jacques Tiberi