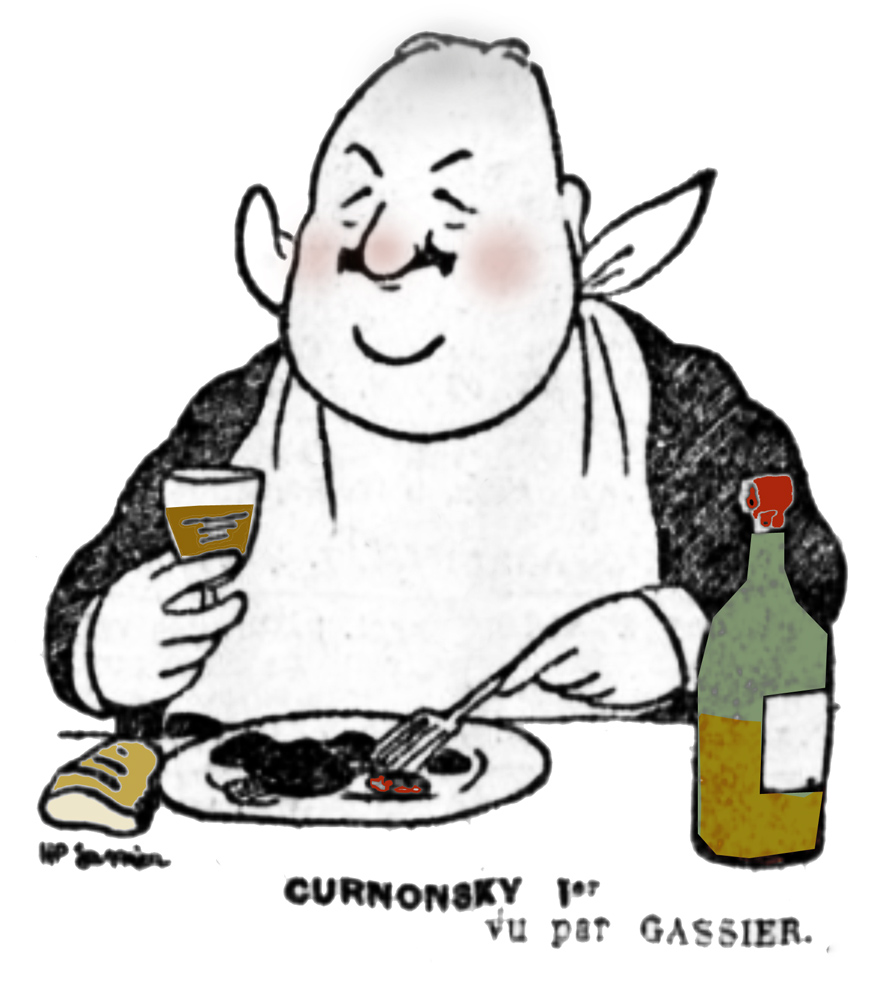

Par la magie de sa plume, le journaliste Maurice-Edmond Saillant, dit Curnonsky, a transformé la cuisine populaire française en merveille du monde. Entre 1920 et 1950, cet inlassable écrivain des terroirs sera l’inspirateur du guide Michelin et des appellations d’origine contrôlée, jusqu’à se hisser au rang de Prince des gastronomes.

Ce récit est extrait du Zéphyr n°1 (Hiver 2019), Vivre le journalisme. Découvrez son sommaire, passez commande.

22 juillet 1956. Il n’est pas dix heures, et Paris suffoque déjà sous la chaleur. Mal assis dans son lit, Curnonsky lit en somnolant, tenant à sa seule main valide un verre de citronnade au gingembre. Une recette du bon docteur Chauvelot, qui est parvenu à l’astreindre à six mois de régime. Lui, le “prince des gastronomes”, le culinographe, le grand maître de la confrérie des rôtisseurs… au régime !

Certes, à 84 ans, “Cur” sent bien qu’il doit ménager ses artères. 60 années de bombance, ça se paye ! L’urémie attaque ses reins, une goutte douloureuse lui noircit un pied. Et plusieurs petits accidents vasculaires l’ont presque privé de sa main droite. Lui qui écrivait trente pages par jour, ne peut plus tenir un stylo. La vieillesse est un naufrage, et lui un cachalot échoué. Échoué et affamé.

« On étouffe ici »

Dans un râle amer, il s’extirpe du lit, s’agrippant à sa canne. “On étouffe ici ! se plaint-il, s’attendant à ce que Germaine, tendre soleil de sa verte vieillesse, vienne à son secours. Mais Mademoiselle Germaine n’est plus là pour son “pépère chéri”. Elle repose au cimetière de Taverny, où une place attend le vieil homme. Il lui faudra attendre que la concierge monte son déjeuner.

Deux fois par jour, cette geôlière-malgré-elle lui livre un plat préparé gracieusement par une bonne table du quartier. Un petit miracle de l’amitié. La concierge grimpe les trois étages qu’ils ne peut plus descendre, pose le plateau sur son bureau – “Cur” n’a pas de salle à manger – et fait un peu de ménage dans ses deux pièces parisien du 14 square Henri Bergson, qui sont, aujourd’hui, devenues sa prison.

Debout devant la fenêtre aux volets clos, Curnonsky fixe son reflet. Celui d’un critique gastronomique émacié, incapable d’écrire et interdit de manger à sa faim. Lâchant son bâton de vieillesse, il ouvre la fenêtre, écarte les persiennes et profite d’un courant d’air.

“Tiens, cela sent la volaille !”

Par l’odeur alléché, Maître Cur se penche à la rambarde du balconnet pour inspecter la cour de son regard myope, cherchant de quelle cuisine s’échappe ce fumet. En bas, une famille endimanchée regagne son immeuble. La messe est dite à Saint-Augustin. Finalement, malgré les voitures et le téléphone, rien n’a changé depuis son enfance angevine et les pommes de terre façon boulangère qui accompagnaient le poulet dominical de sa bonne grand-mère.

Curnonsky esquisse un sourire ironique en pensant au tableau de sa famille décomposée. Une mère morte de lui avoir donné la vie. Un père distilleur d’alcool, qui disparaîtra vite aux bras de sa maîtresse. Le grand-père Mazeran qui n’hésitait pas à sauter dans un train pour s’offrir « un cent » d’huîtres à Arcachon ou deux poignées d’escargots de Bourgogne à Dijon. La grand-mère Alphonsine qui lui lisait le soir La Comédie humaine. Et la Marie, sa nourrice, dont la large taille était toujours serrée dans un tablier blanc de cuisine. C’était dans les années 1870.

Pourquoi pas ?

Avant de devenir Curnonsky, le jeune Maurice-Edmond Saillant, puisque c’est ainsi qu’il se nomme, a été un lycéen fainéant de l’externat de Saint–Maurille. Médiocre en sciences, on le pousse vers les lettres qu’il affectionne. Peut-être Alphonsine en est la raison, et sa passion des livres.

Soudain ambitieux, il se destine à l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm, et s’en va étudier les lettres dans la capitale. Dans ses bagages, il emmène Alphonsine et Marie. À 18 ans, il quitte sa province, pour le cours préparatoire de Stanislas et l’université de la Sorbonne, où il entame un cursus bien vite abandonné. Ils partagent alors un petit appartement rue des Feuillantines, dans le Vème arrondissement, et Maurice sèche les cours magistraux pour jouer les libraires et gagner quelques sous.

Un soir de 1894, entre deux ballons de blanc, ses nouveaux amis, le poète Pierre Louÿs et le journaliste Alphonse Allais, tentent de le convaincre de rejoindre la profession d’écrivain. Il ferait un excellent chroniqueur humoristique !

– « Mais vous n’y pensez pas ? Moi, un saltimbanque de la presse ? Quel déshonneur pour ma famille !– Mais vous n’avez pas à signer de votre nom ! le rassure Allais. Trouvez-vous un pseudonyme, un nom de guerre !« / Par Jacques Tiberi

Vous n’avez lu que 20 % de cet article. La suite dans Le Zéphyr n°1