Vous trouvez certains taxis parisiens d’aujourd’hui désagréables ? C’est que vous n’avez pas connu les cochers de la capitale qui ont mené les fiacres hippomobiles entre le 17e et le début du 20e siècle. Grossiers, alcooliques, voleurs, ils avaient tout pour déplaire, selon leurs contemporains. Des préjugés ? Revenons un peu plus de 200 ans en arrière et interrogeons-nous sur leur réputation et leurs conditions de travail déplorables.

C’est une bonne situation, cocher ?

« Les cochers sont si brutaux, ils ont la voix si enrouée, si effroyable, et le claquement continu de leurs fouets augmente le bruit d’une manière si sensible qu’il semble que toutes les Furies soient en mouvement pour faire de Paris un enfer. » Nous sommes en 1692 et un Sicilien prend la plume (1). Cela fait plusieurs décennies que Nicolas Sauvage, facteur du maître des coches d’Amiens, a créé la première entreprise de voitures de louage au sein d’un hôtel dénommé Saint-Fiacre. Et de nombreuses personnes ont commencé à l’imiter en proposant, outre des véhicules de remise (pour des prêts), des fiacres hippomobiles de place, l’ancêtre des taxis.

En 1866, dans La Revue des deux mondes, l’écrivain Maxime du Camp narre le développement de ce type de transport. « Le nombre des voitures augmente dans une si grande proportion qu’une ordonnance de 1703 en a prescrit le numérotage, afin qu’il soit facile de les reconnaître et de désigner au lieutenant de police les cochers dont on a à se plaindre. Dès 1688, un règlement, poursuit-il, a déterminé quelles stations les fiacres devaient occuper, et une ordonnance du 20 janvier 1696 a fixé le tarif : 25 sous pour la première heure et 20 sous pour les suivantes (ce qui est cher pour l’époque, ndlr). »

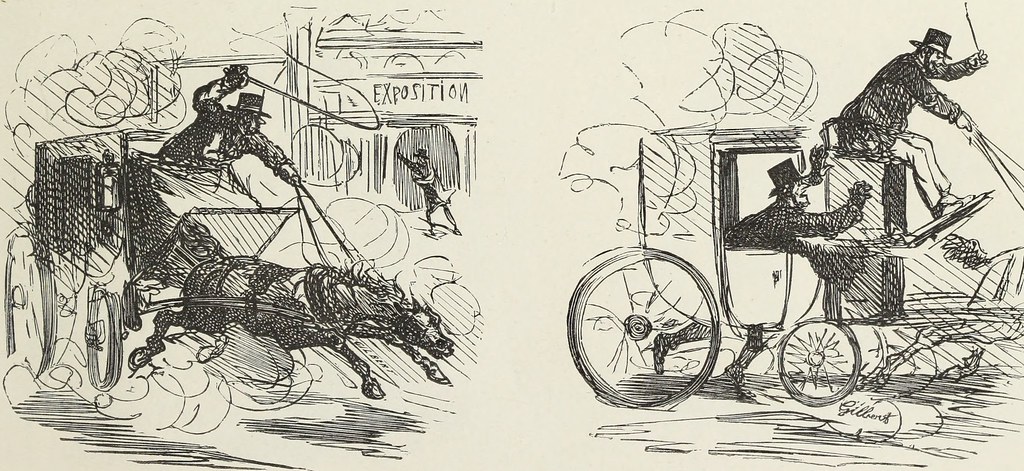

Les accidents sont fréquents

Cent vingt-trois ans plus tard, en 1819, la préfecture de police recense environ 900 fiacres, rapporte Nicholas Papayanis, un universitaire américain. Et ce succès dans une capitale congestionnée aux voies encore sombres et étroites, aurait incité certains cochers à… gruger un peu, pour attirer le plus de clients. D’après Maxime du Camp, ils ne « détroussent (pas) les passants et (ne) crochètent (pas) les serrures, mais considèrent volontiers la caisse de leur administration comme une caisse commune à laquelle il n’est point criminel de puiser de temps en temps ». L’écrivain estime que « chaque cocher détourne en moyenne trois francs par jour ».

« La concurrence (étant) vive, les loueurs rivalisent de coups de pieds de l’âne pour conquérir le haut du pavé », confirme Laurent Lasne, auteur en 2007 de Taxis Paris solidaire, une histoire coopérative du taxi parisien (Édition Le Tiers Livre). Lui explique : « Les véhicules sont parfois délabrés, les accidents fréquents et les plaintes des usagers se multiplient. » Ces cochers exercent une profession très difficile, « l’une des plus fatigantes », plaide Laurent Lasne, arrière petit-fils de taxi. Tous sautent le pas pour subvenir à leurs besoins. Qui sont-ils ? Selon Maxime du Camp, il s’agit « d’anciens soldats du train, de garçons de café, de perruquiers, de porteurs d’eau, d’huissiers ruinés, de maîtres d’étude chassés de leur collège, de clercs de notaire congédiés, de photographes en faillite ».

Pas de grève

Les conditions de travail les poussent à se mobiliser. « Les cochers, écrit le même observateur, sont des révoltés toujours en lutte contre leur administration, qu’ils essaient de tromper, contre la préfecture de police, qu’ils maudissent tout en respectant son pouvoir. » L’auteur va jusqu’à critiquer la grève : « Certes, les cochers peuvent suspendre leur travail, délibérer entre eux, faire connaître leurs griefs, tâcher d’obtenir des conditions meilleures et demander qu’on augmente leur salaire – de trois francs par jour, non compris les pourboires – mais ils sortent violemment de leur droit et se mirent dans leur tort en voulant empêcher la compagnie de les remplacer, de veiller aux intérêts du public et de faire conduire les voitures par des cochers de hasard. »

Maxime du Camp évoque les voyages de son enfance en fiacre : « On s’installait dans la boîte incommode couverte d’un velours d’Utrecht jaune, piquant comme un paquet d’aiguilles ; sous les pieds s’amoncelait une litière de paille qui ressemblait bien à du fumier, sentait le moisi et tenait les pieds humides ; les portières ne fermaient pas ; les vitres étaient cassées et portaient sur le cristallin une taie en papier. Le cocher, toujours grognon, vêtu d’un carrick crasseux à sept collets, la tête enfouie sous un lourd bonnet de laine que coiffait un chapeau déformé, les pieds enfoncés dans de larges sabots, escaladait son siège après avoir allumé sa pipe, et il fouaillait ses rosses, qui flottaient dans les harnais, raccommodés avec des ficelles. On partait quelquefois, on n’arrivait pas toujours. Balançant leur tête amaigrie, remuant une queue dénudée, les chevaux s’ébranlaient au tout petit trot, mâchant un brin de foin resté fixé à leurs lèvres pendantes, et faisaient rouler cahin-caha la lourde machine, qui heurtait les pavés pointus avec un bruit de ferraille peu rassurant. Quand on était pressé, il était plus sage d’aller à pied. »

Les fiacres à jeun

L’historien Désiré Brelingard renchérit : « Ils sont toujours forts en gueule, prêts à houspiller le client, à protester contre les tarifs imposés par les services municipaux. » L’auteur ajoute que le cocher tente parfois de grappiller plus de pourboire. Au point qu’Allemand, qui renseigne sur son séjour parisien en 1716, recommande (2) : « L’on donne au cocher qui vous a charrié tout le jour une pièce de dix sols, pour boire. » Des conducteurs ivres ? L’écrivain Louis-Sébastien Mercier, en 1781, confirme : « Quand les fiacres sont à jeun, ils sont assez dociles, le soir, ils sont intraitables. » Mais la boisson n’a pas l’air d’être si mauvaise, précise l’auteur de Tableau de Paris : « Plus les cochers sont ivres, plus ils fouettent les chevaux et vous n’êtes jamais mieux menés que quand ils ont perdu la tête. » Si lui a l’air de s’accommoder de la situation, l’auteur dramatique italien Carlo Goldoni, exilé en France, n’y va pas par quatre chemins (3).

Ils se repentent volontiers

Ne ratez rien de l'actualité du Zéphyr

« Il semble qu’on les choisisse parmi les hommes les plus malpropres et les plus grossiers, on n’entend que de leur impertinences. » Forcément, il ne faut pas tous les ranger dans le même sac. Maxime du Camp les classe en trois catégories. Il y a certes les ivrognes qui, entre deux clients, s’arrêtent au bistrot, pour boire un canon – « Ils se repentent volontiers, mais ils recommencent le lendemain tout en jurant qu’on ne les y reprendra plus. » – ainsi que « les bohèmes récalcitrants, dangereux, paresseux que toute civilisation rejette sur ses bords ». Mais, souligne-t-il, il y a aussi les gentils « qui aiment leur métier, les chevaux » et qui évitent toute punition.

Ça fait la rue Michel

Cette expression, les conducteurs de fiacres en raffolent. C’est pour dire à leurs clients que le paiement de la course convient, bref, que le compte y est. Mais pas n’importe quels passagers, ceux que les cochers ont laissé dans les environs de la rue parisienne… Michel-le-Compte, dans le centre de la capitale (une voie nommée ainsi à partir de 1806). D’où l’expression et le jeu de mot.

Une anecdote relevée par une lectrice du Zéphyr, Annie Poirel.

Durant la première moitié du 19e siècle, les employeurs ont beaucoup de mal à repérer les abus et à contrôler les cochers. Les fiacres ne possèdent pas encore de compteur pouvant enregistrer le tarif de la course au kilomètre (le futur taxamètre, puis taximètre, qui va donner son nom au fiacre du futur, NDLR). Alors, il faut ruser. Certains obligent les employés à remplir une feuille de contrôle quotidienne, d’autres, écrit Nicholas Papayanis, recrutent des espions et des inspecteurs pour vérifier que chacun fasse bien son travail. Des patrouilles dans les rues de Paris à la recherche d’arnaques… aux côtés de la police, qui surveille de près, depuis le commencement, ou presque.

Malpropreté

Laurent Lasne cite Le Traité de la police des années 1740 qui regroupe de nombreuses dispositions : le cocher ne peut fumer en plein travail, ni racoler ou choisir ses clients en fonction de la rentabilité de la course demandée. En 1841, le préfet de police de Paris Gabriel Delessert (entre 1836 et 1848) impose à chaque cocher de justifier de sa… « moralité ». Il exclut les personnes se trouvant dans un état de « malpropreté évidente », note Laurent Lasne. Le haut fonctionnaire interdit les cochers de… rouler sur le trottoir et de gêner les passants « en faisant claquer les fouets », ni d’ôter leurs habits pendant les chaleurs, glisse le spécialiste de l’histoire des taxis solidaires. Sévère, mais juste ? / Philippe Lesaffre

(1) La Lettre écrite par un Sicilien à l’un de ses amis, attribuée à Saint-Evremond, selon le Dictionnaire de Paris d’Alfred Fierro.

(2) Séjour de Paris, Joachim Nemeitz, 1716.

(3) Propos cité par Métiers oubliés de Paris, Gilles Laurendon, Laurence Berrouet, Édition Parigramme 2008.

Le Zéphyr tient à remercier Guénael Guégan, alias @djclone92 sur Twitter, qui nous a aidés sur la documentation.